月华照千年 唐诗宋词里的十种赏月意境和心境

月华照千年

唐诗宋词里的十种赏月意境和心境

贡田

今天,是一年一度的中华传统佳节——中秋节,自古以来,中秋赏月便是一个传统习俗。据说,今年中秋月亮的“个头”在本年度所有满月中排名第三,称得上是一轮“超级月亮”。相信今宵赏月,是一件十分值得期待的幸事。

在醉人桂花香中,皓月当空,月光如一张细密的网,打捞起沉在岁月河床下的斑驳流光。当我们推开窗,便接住了这盏从盛唐斟到两宋的醇醪,醉意氤氲里,仿佛听见张若虚在春江畔发出那声穿越千年的叩问,去品味那不同的意境。

月是故人,亦是新交。它承载着王维“明月松间照,清泉石上流”中那份熟悉的禅意与清寂,如同一位如约而至的旧友,以亘古不变的清辉,抚慰着诗人栖居于辋川山水的灵魂。它却也能是张继笔下“月落乌啼霜满天”里那个即将在客愁中隐去的、略带陌生与清冷的身影,在霜天与渔火的映衬下,与不眠的旅人完成一次全新的、关于孤寂的对话。

月是相思,亦是旷达。它凝结为李白“举头望明月,低头思故乡”那俯仰之间重若千钧的乡愁,是镌刻在游子心头最深的思念烙印。它却也能是苏轼“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”所洞见的宇宙常理,最终升华为“千里共婵娟”的磅礴祝愿,将一己的眷恋淬炼为普世的通透与安然。

月是归途,亦是远方。它是王安石“春风又绿江南岸,明月何时照我还”里那缕照亮归程的期盼,在每个羁旅的深夜,温柔牵引着游子的心魂。它亦是李白“明月出天山,苍茫云海间”那轮照耀边塞的孤月,清辉跨越万里山河,成为戍客与行者精神深处的苍茫坐标。一夕月华,两处映照:既落在故园的窗前,也洒向未知的云海之间。

月是幽怨,亦是沧桑。在温庭筠的《菩萨蛮》中,“玉楼明月长相忆,柳丝袅娜春无力”,那映照玉楼的明月,成了勾起无限离愁的引信,让思妇在柳丝摇曳的春夜里,沉溺于无力而绵长的追忆。李太白在《苏台览古》中凭吊的,则是“只今惟有西江月,曾照吴王宫里人”。昔日的舞榭歌台与倾城美人早已零落成泥,唯有中天明月,依旧冷然俯视着人世的盛衰荣枯,成为历史最缄默而又最深刻的见证。

月是刹那,亦是永恒。白居易在《八月十五日夜湓亭望月》中,“昨风一吹无人会,今夜清光似往年”,那临风而立所见的清辉,是一个无比具体而真切的瞬间。而张若虚在《春江花月夜》中勾勒的,“江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮”,则是一幅浩瀚无垠的宇宙画卷。月在其中,是这画卷的轴心,连接着江水、天空与无尽的思绪,它代表着循环往复、永恒流淌的时光。往昔与今朝、瞬间与永恒在月光中重叠,让这一刻的感怀,凝结成了生命长河中一颗璀璨的琥珀。

“月”,是唐诗宋词中倾注了最多情感的意象,它超越了自然景物,成为诗人词家表达情感、哲思与审美的核心载体。不同的人,赏月时有不同的心境,赏月即问己,月在心中,心在月中。

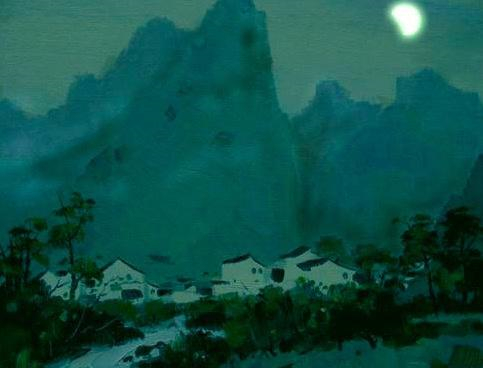

孤寂清冷之境

如白居易《村夜》:“独出前门望野田,月明荞麦花如雪。”诗人于月下独行,放眼望去,皎洁的月光照在荞麦田上,仿佛覆盖了一层冷雪。这明亮的月光非但不能驱散孤寂,反而将天地间映照得空阔无人,更衬托出心底的寒意与清寂。

惆怅伤逝之境

如李煜《虞美人》:“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”作为亡国之君,李煜眼中的明月是残酷的见证者。它依旧明亮,却照着他已失去的江山。东风与明月这些美好的事物,反而加深了他的痛苦,将个人巨大的亡国之痛融入这清冷的月光里。

幽独哀怨之境

如晏殊《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》:“明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。”明月本无情,却彻夜将清辉洒入闺房,仿佛在无情地搅扰着思妇的孤眠。词人用看似埋怨的口吻,实则加倍写出了女子在离别后彻夜难眠的幽怨与孤独。

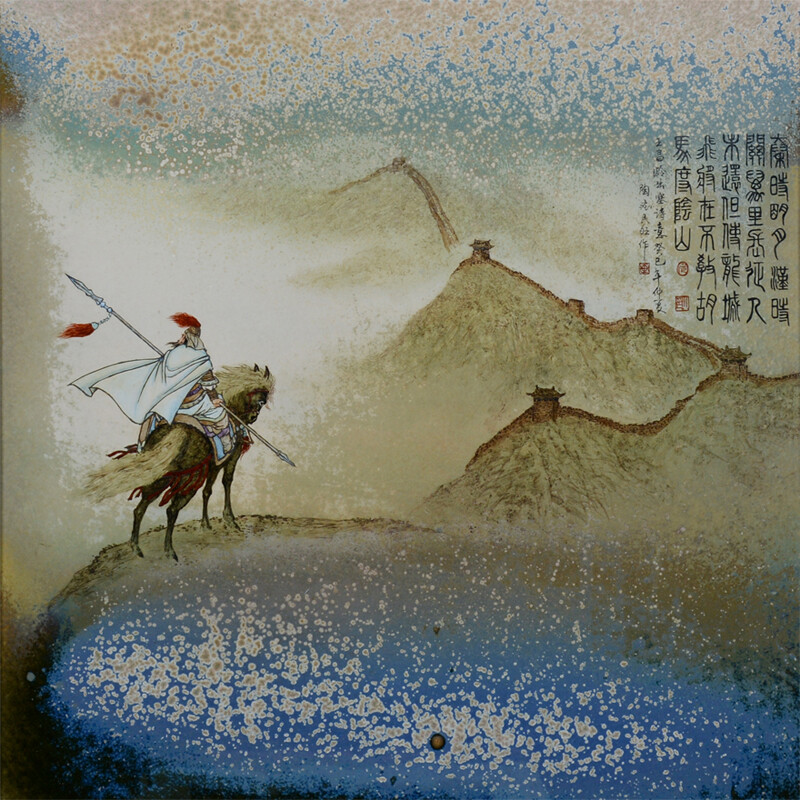

边塞苍凉之境

如王昌龄《从军行》:“秦时明月汉时关,万里长征人未还。”这轮明月跨越了秦、汉直至当时,一直照耀着苍茫的边关。它不再是单纯的景物,而是千年征战、无数征人悲壮命运的永恒见证,充满了厚重的历史悲凉感。

思乡怀远之境

如杜甫《月夜忆舍弟》:“露从今夜白,月是故乡明。”在白露时节,诗人深感时局动荡、亲人离散,普天共赏的一轮明月,在他眼中却唯独故乡的最为明亮。这并非客观事实,而是主观情思的极致表达,月光成了乡愁的过滤器,赋予了故乡无可替代的情感光辉。

朦胧迷离之境

如杜牧《泊秦淮》:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。”轻烟与淡淡的月光,像一层薄纱,笼罩着寒水和岸沙。两个“笼”字,勾画出秦淮河畔夜色迷蒙、清幽而又略带凄清的氛围,为后文抒发历史兴亡之感铺垫了沉郁的基调。

永恒哲思之境

如李白《把酒问月》:“今人不见古时月,今月曾经照古人。”诗人以酒邀月,发出睿智的慨叹。明月是连接古今的永恒纽带,它见证了无数生命的轮回,从而映照出个体在时间长河中的渺小,意境宏阔而苍茫。

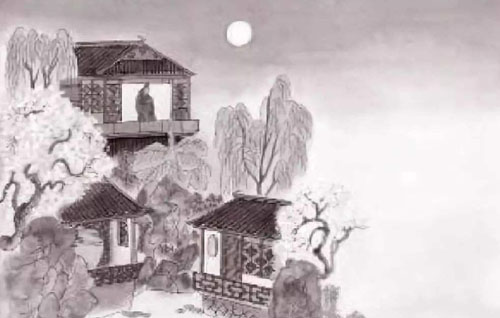

高洁脱俗之境

如邵雍《清夜吟》:“月到天心处,风来水面时。”月亮升至天心,清辉洒满寰宇;微风拂过水面,激起粼粼波光。此情此景,一派清幽、明净、和谐,映照出诗人内心一尘不染的澄澈境界与物我两忘的禅意哲思。

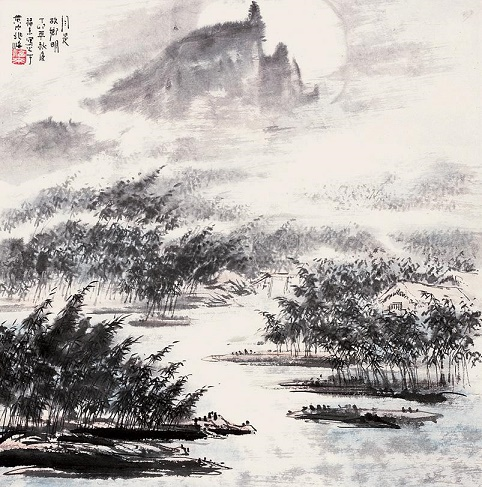

历史沧桑之境

如刘禹锡《石头城》:“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”昔日的六朝繁华之地,如今已是一片荒凉。唯有那轮“旧时月”,在深夜依旧默默地越过残破的城垛,仿佛在寻觅往日的喧闹,其冷清与落寞,写尽了王朝兴替的深沉感慨。

旷达慰藉之境

如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》“人生如梦,一樽还酹江月。”苏轼将个体的生命置于壮阔的历史与永恒的江月之间,慨叹“人生如梦”并非消极,而是一种与天地和解后的洒脱。最终以酒祭江月的举动,充满了对自然的敬畏和对人生的释然,完美地诠释了“旷达慰藉”的深层境界。

十种关乎“月”的心境,不过是月魂冰魄在诗词瀚海中的零星倒影。恰似王建在中秋夜轻问:“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?”此问一出,便道尽了人间望月时,那欢聚与离散并存、相思与寂寞同在的万千心绪。而许浑在《鹤林寺中秋夜玩月》中描绘的“轮彩渐移金殿外,镜光犹挂玉楼前”,则捕捉着月影移动、清光徘徊的动态之美,继而发出“莫辞达曙殷勤望,一堕西岩又隔年”的感慨,良辰易逝,徒留怅然。

从闺阁幽怨到边塞风光,从个人情感到宇宙哲思,月亮如同一面魔镜,映照出唐诗宋词万千的情感光谱与精神世界,构成了中国古典文学中最为璀璨动人的华章。

月光,这古老的诗人,依旧在夜空书写着它永恒的诗行。又是一年中秋至,愿您也能在玉露金风之中,寻得一刻闲暇,与这千年月色对坐,去品读那印在每个中国人文化基因里的浪漫与深情。

>>我要举报