《南京照相馆》,照出一群凡人铁骨 | 山水洲城记

这个暑期档,影院热度飙升,一部聚焦历史伤痛的影片《南京照相馆》意外成为“黑马”,口碑与票房齐飞,引发广泛共鸣。

据灯塔专业版数据,截至北京时间2025年8月3日19时56分,电影《南京照相馆》总票房突破15亿元,观影人次达4232万。

它没有宏大的战争场面,却将镜头对准南京城一间小小的照相馆,用一个个有血有肉的小人物,撬动了那段沉重的历史记忆。《南京照相馆》,照出了一群凡人铁骨。

一

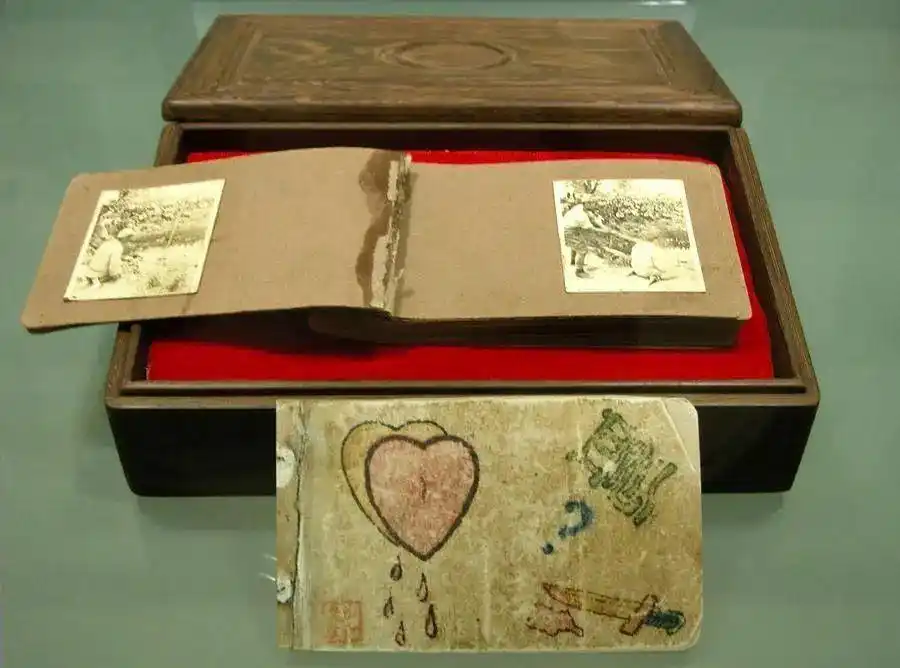

电影《南京照相馆》取材于南京大屠杀期间日军真实罪证的影像资料,故事聚焦大屠杀中南京城一家名为吉祥的照相馆,围绕记录日军暴行照片的“拍摄”“洗印”“存证”“运送”故事线,刻画了邮递员苏柳昌、日语翻译王广海、戏曲演员林毓秀、民国警察宋存义和照相馆老板金承宗一家在日军屠刀下可歌可泣的生存、反抗与守护故事。

《南京照相馆》里的人物,活在他们赖以生存的职业身份里。

邮递员苏柳昌的“邮差包”里,原本装着家家户户的信。城破后,信变成了日军的相片,他原想着,“多洗一张,多活一天”。直到看着照片内容从南京风景照,变成了同胞的头颅、熟人的尸体,以及所谓的“亲善照”。而后他明白,原来邮递员的本分,不止于送信,更在于把真相送到该去的地方。

照相馆老板老金一辈子与相机为伴,伊藤发现被调换的底片,正是他拍过的无数张阖家欢乐的影像。出城门时,为了护住孩子和林毓秀,他举起相机对准日本人,喊出“老子是拍照片的”,此刻的相机化成了他心中的枪,多希望按下快门,便能让眼前的侵略者消失。包括电影结尾林毓秀和老金的儿子在处决战犯刑场,也闪现了老金拿着相机的身影,相机从始至终都是老金的“武器”。

翻译王广海是全片最显割裂的人。他会为了活命背弃同胞,却也会为救情人倒在伊藤的枪下,当宋存义和日军拼杀的时候,日军指示他用枪打死宋存义,可是他没有,那一刻,他的眼神里全是对日本人的愤恨,而后被日本人质问时,只回答“我只是个翻译”,在求生与良知间反复拉扯。

戏曲演员林毓秀心里总揣着个电影明星梦。当年跟胡蝶同台的经历,总让她自豪。“我演的是穆桂英和梁红玉。”到了生死关头,她果然真如戏里的女中豪杰一般,将通行证让给了老金的妻子儿女。

巡警宋存义曾躲在林毓秀放电影胶片的箱子里侥幸逃生。可当看到苏柳昌洗出自己弟弟被日军杀害的照片时,积压的愤怒冲破了恐惧,他走出了照相馆,用南京城门楼的石头砸死了那个洗照片的日本兵,完成了自己作为一名抗战士兵的使命。

起初,这些人都想躲、想忍,想熬到出头那天。可职业里藏着的本分,骨子里藏着的血性,像暗房里的红光,一点点显影:邮递员的“送”、摄影师的“拍”、演员的“传”、翻译的“译”、警察的“护”,终究汇到一处,守护比命更重的东西——南京大屠杀的真相。

二

《南京照相馆》里的人物,活在他们的行为动机里。

阿昌的初始动机简单而直白:送照片才能活命。一开始他心底或许还残存着一丝朴素的善意,如送伊藤南京风景照。然而,当一张张记录暴行的照片经由他手洗出,同胞的苦难与日军的狰狞成为他无法回避的日常。最终,所有压抑的恐惧和愤懑,都化作用敌人语言吼出“我们不是朋友”的呐喊。

老金的核心动机始终是守护。起初是守护照相馆,守护妻儿老小的平安,家人的安危是他一切行为的锚点。而当看到日复一日传递记录暴行的照片时说出:“这照片不能再洗了,再洗我们就成汉奸了!”从家到国,家国的守护本就是一体的。

王广海的动机最为直白:投机求生。他精通日语,深谙“规则”,以为谄媚、配合、手握“通行证”就能在夹缝中游刃有余。他的行为是彻底的利己主义,然而,在绝对暴力面前,他的算计显得无比可笑。可能他最终都没明白,在侵略者眼中,他从来不是“合作者”,只是随时可弃的“一条狗”。

林毓秀的初始动机带着艺术工作者的现实:在舞台上活下去。学日语、强颜欢笑、给日本人唱戏,都源于此。然而一步步服从忍耐却仍被日本人侵犯,这是摧毁她所有幻想的雷霆一击,让她看清了侵略者毫无底线的残暴。“宁唱穆桂英,不做秦桧妻!”戏文里的家国,早成了她心里的骨头。

宋存义一开始逃进照相馆时,他只想“躲到风头过”,直到苏柳昌洗出弟弟被害的照片。他冲出照相馆,摸起城墙砖打死日本人的瞬间,动机再简单不过:“欠我弟弟的,得讨回来;欠这城的,也得讨回来”。

这些小人物的转变,从不是突然的“英雄附体”。他们的转变,没有神性光环,但正是这样才更真实,更让人疼——原来当年护着历史的,就是这样一群会怕、会慌,却在关键时刻不肯低头的人。

三

《南京照相馆》里的人物,活在对这片土地的热爱里。

“爸爸今天带你们日行千里。”老金拉下照相馆里一块块幕布:北平故宫、杭州西湖、上海城隍庙、武汉黄鹤楼、万里长城……一幅幅山河画卷徐徐展开。

“大好河山”是故宫的黄瓦,是西湖的碧波,是长城的烽烟,是“城门城门几丈高”南京童谣中的烟火气……而“寸土不让”是阿昌送出所有人只留他一人的善良,是老金“南京被你们搞成这个鬼样子”的愤恨,是林毓秀缝在衣服里日军暴行的照片,还是宋存义手中砸下的城砖,更是1937年南京城千千万万如他们一般的普通人。

群像里的山河:普通人的骨头,撑着民族的脊梁

他们的群像,像暗房里慢慢显影的照片:苏柳昌当上邮递员、宋存义和弟弟身穿警察服合照、林毓秀和胡蝶的同框、照相馆五人在大好河山幕布前合影……最后都指向同一个地方——30万遇难者不该只是数字,每个名字背后,都曾有过苏柳昌的自行车、金承宗的镜头、林毓秀的戏服那样的烟火气。

他们守住的那些底片,也让后来人知道:1937年的冬天再冷,总有人举着微光,替我们护住了真相。

“请大家带好随身物品离开,这部电影没有彩蛋。”灯光亮起,工作人员的提醒声将麓山君从1937年的南京拉回灯火通明的此刻。步出影院,只见深夜的城市车水马龙,便利店还透着灯光,美食街的烧烤声滋滋作响,远处便是万家灯火。

恍然发觉:这平安盛世,便是最好的彩蛋。

作者/刘丹

编辑/尹玮 校读/欧艳

初审/胡兆红 终审/李辞

>>我要举报