演员评职称,“评”什么? | 山水洲城记

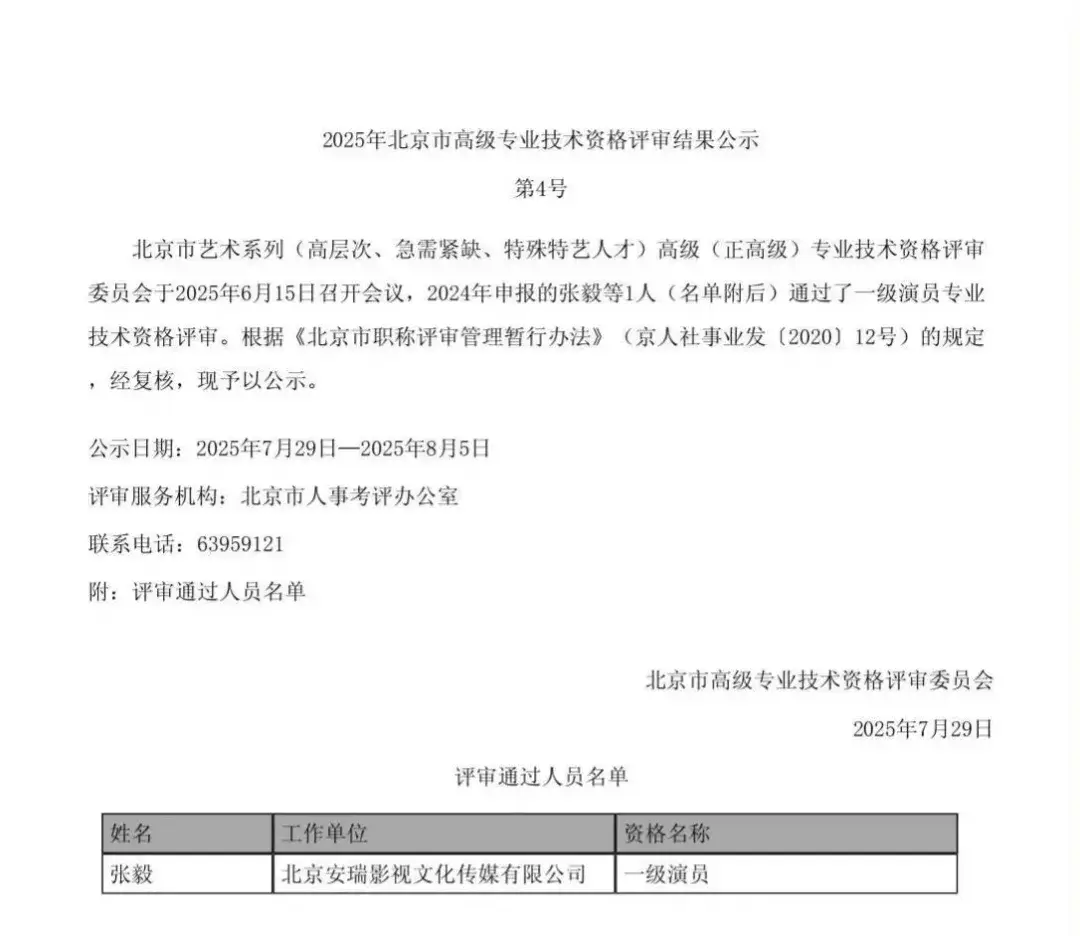

近日,北京市高级专业技术资格评审委员会发布公示,张译(公示名“张毅”)通过一级演员(正高级职称)专业技术资格评审,引发社会广泛关注。

今年4月,张译凭借《三大队》“二封”华表奖影帝,成为继刘佩琦、李雪健之后,第三位拥有两座华表奖优秀男演员奖杯的演员。此前,他已凭借《我和我的祖国》《悬崖之上》(金鸡奖、百花奖)实现中国电影三大奖(金鸡、百花、华表)“大满贯”。

职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志,职称评审结果是专业技术人才聘用、考核、晋升等的重要依据。

首先我们先厘清一个概念:一级演员≠“国家一级演员”。

很多人把“一级演员”误用为“国家一级演员”,其实官方文件早已纠正这一不规范表述。今年2月,《人民日报》也转发《“国家一级演员”是否规范?官方回应》一文回应,如果不了解情况,可能会觉得“国家一级演员”与“国家卓越工程师”等一样,是国家专门授予某个人的荣誉称号或头衔,但实际情况并非如此。

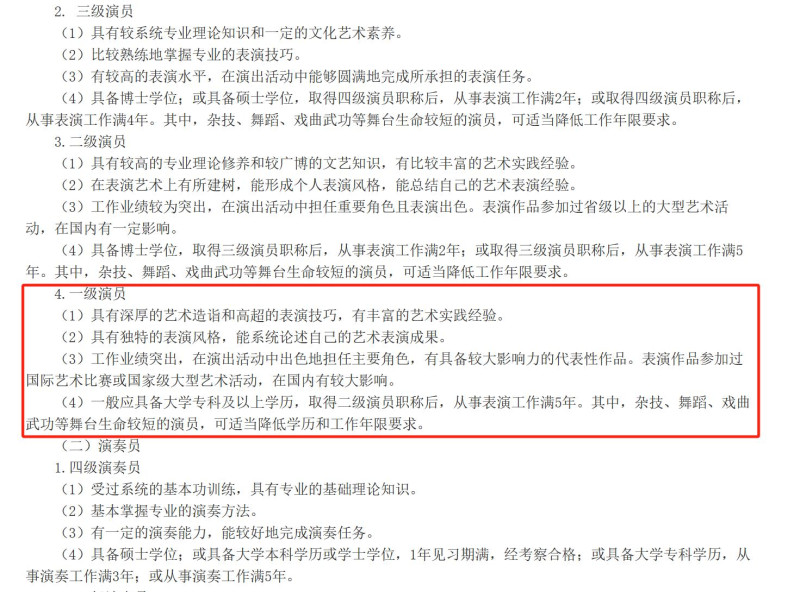

根据人力资源社会保障部、文化和旅游部《关于深化艺术专业人员职称制度改革的指导意见》(人社部发〔2020〕68号),各艺术专业职称统一分为四级、三级、二级、一级,依次对应初级、中级、副高级和正高级。为体现专业属性,职称名称以级别加专业命名,如四级演员、三级演员、二级演员、一级演员。

也就是说,“一级演员”为正高级职称,在职称对应关系上,一级演员与高校教授、医院主任医师、科研机构研究员同属正高序列。

那么,演员评职称,到底评什么?

评的是专业能力

职称不是人气投票,它认的是实打实的演技功夫。

《士兵突击》里班长史今退伍时“含泪吃糖”;《我的团长我的团》孟烦了瘸着腿在战火纷飞的环境中艰难求生;《鸡毛飞上天》从小贩到企业家,上演“鸡毛换糖”的草根逆袭;《悬崖之上》电刑拷问戏中,浑身抽搐、青筋暴起却咬紧牙关的生理反应式表演;《狂飙》中安欣从黑发到白发的二十年坚守……观众愿意跟着角色笑、跟着角色痛,大抵是这些人物身上的烟火气,恰好撞进了人心坎里。

“想停一下沉淀一下,演员不能离开生活,不然就是纸上谈兵。”“二封”华表影帝时,张译在采访中表示暂时息影“充电”。

评的是行业信用

高考、考编、职称评定,这些是普通人一步步闯关的人生关卡。可这几年,一些明星却在这些赛道上频频触碰规则红线:2022年易烊千玺考编引发全网争议,而后本人发文放弃入职;2025年那尔那茜被曝高考移民、伪造学历,一夜之间作品下架、代言全丢……这些事件都在消耗观众对演艺圈的信任。

而职称评审通过官方公示的方式将结果公之于众,正是把行业信用的检验权交给大众,让作品与品行都经得起“放大镜”的检验。同时,职称申报有明文规定:申报人在提交职称申报材料时应同时签订个人承诺书,对申报材料真实性等进行承诺,承诺不实的,3年内不得申报评审职称。

评的是社会期待

7月17日,《人民日报》刊发张译的署名文章《崇德尚艺是电影人一生的功课》,文中直言“创作的素材来源于人民,回馈于人民,最终得到了人民的认可”。

无独有偶。7月以来,《人民日报》副刊连续刊发演员署名文章:游本昌《誓言照亮我一生》、刘昊然《用角色记录时代的心跳》、胡先煦《做有担当的文艺工作者》、张子枫《永葆创作激情》、陈佩斯《“长期主义”就是“戏比天大”》。

在流量明星频繁曝出偷税漏税、人设崩塌等艺德问题的背景下,官方通过刊登注重专业性与社会责任感的演员文章,隐晦传递行业价值标准,强调“演员”身份高于“明星”光环,呼应公众对“德艺双馨”的期待。

张译的获评,不仅是一项个人成就,更是整个行业对“好演员”的共识:真正的好演员要有演好戏的本事、守规矩的自觉、对得起观众的良心。

毕竟,流量会过去,热搜会沉底,好演员终归是活在角色中,长在生活里。

作者/刘丹

编辑/尹玮 校读/谈梁

初审/胡兆红 终审/李辞

>>我要举报